|| モーメント母関数よりもっと一般的な形のやつ

モーメント母関数ではカバーしきれない

そんな複雑なものを扱うための関数のこと

スポンサーリンク

目次

特性関数「積率母関数の対応範囲を広げたやつ」

一般性の証明「特性関数だと全部行ける感じ」

マクローリン展開「いろんな関数を多項式に」

凸関数「 ∪ とか ∩ みたいな形の関数」

イェンセンの不等式「凸関数凹関数についての不等式」

「積率母関数」については当然として

「マクローリン展開」についても

先に知っておくことを推奨します。

一応ざっと説明しておくと

\begin{array}{llllll} \displaystyle M_X(t)&=&\displaystyle E\left(e^{tX}\right) \\ \\ M_X(t)&=&\displaystyle \int e^{tx}f(x) \,dx \end{array}

\begin{array}{llllll} \displaystyle \left. \frac{d^n}{dt^n}M_X(t) \right|_{t=0}&=&E(X^n) \end{array}

「積率母関数」っていうのは

「期待値・分散」なんかを出力する

良い感じに都合が良い関数のことです。

特性関数 Characteristic function

|| 積率母関数を更に一般化したやつ

積率母関数より広い範囲をカバーできる関数

\begin{array}{llllll} \displaystyle \phi_X(t)&=&\displaystyle E\left(e^{itX}\right) \\ \\ &=&\displaystyle \int e^{itx}f(x) \,dx \end{array}

\begin{array}{llllll} \displaystyle \left. (-i)^n\frac{d^n}{dt^n}\phi_X(t) \right|_{t=0}&=&E(X^n) \end{array}

期待値が計算できない場合

積分が収束しない場合など

モーメント母関数は存在しないことがあるんですけど

特性関数はその範囲の外もカバーできます。

特性関数の導出

基本的には積率母関数の発想と同様です。

「オイラーの等式」も発想に含まれますが

この辺り少し面倒なので、とりあえずスルー

\begin{array}{llllll} \displaystyle e^{iθ}&=&\cos θ+i\sin θ \end{array}

\begin{array}{llllll} \displaystyle \displaystyle e^{itx}&=&\displaystyle 1+itx+\frac{(it)^2}{2!}x^2+\frac{(it)^3}{3!}x^3+\cdots \end{array}

ともかく、これが正しいから

「結果として」このように書ける、と

まあざっくりとはそんな感じです。

基本的に、式の大まかな形は積率母関数と同様

\begin{array}{llllll} \displaystyle \displaystyle E\left(e^{itx}\right)&=&\displaystyle E\left(1\right)+E\left(itx\right)+E\left(\frac{(it)^2}{2!}x^2\right)+E\left(\frac{(it)^3}{3!}x^3\right)+\cdots \end{array}

\begin{array}{llllll} \displaystyle \frac{d}{dt} itx&=&\displaystyle ix \\ \\ \displaystyle \frac{d}{dt} (it)^2x^2&=&\displaystyle 2i^2tx^2 \\ \\ \displaystyle \frac{d}{dt} (it)^nx^n&=&\displaystyle ni^nt^{n-1}x^n \end{array}

\begin{array}{llllll} \displaystyle \left. (-i)^1\frac{d}{dt}\phi_X(t) \right|_{t=0}&=&(-i)^1i^1E(X) \\ \\ &=&E(X) \end{array}

各項には決まった次数の虚数単位が出てくるため

これを処理するためのものがついてますが

その他は特に疑問に思う部分は無いと思います。

積率母関数よりなぜ一般性があるのか

特に知識が無かったとしても

「複素数の範囲」「実数の範囲」の比較を行えば

「特性関数」が「積率母関数」より範囲が広いのは明らか。

少なくとも

「対応する数値の範囲」には明らかな差があるので

\begin{array}{llllll} \displaystyle R&⊂&C \end{array}

間違いなく積率母関数以上の一般性を備えている

これはすぐに分かると思います。

実際

「コーシー分布」など

\begin{array}{llllll} \displaystyle \frac{1}{π(1+x^2)} \end{array}

「積率母関数」は積分値が無いのに

「特性関数」には積分値がある

そういう関数がいくつかあります。

どのくらいカバーできる範囲が広がってるのか

結論だけざっくり言っておくと

こいつは「ほぼ全ての分布」をカバーできています。

\begin{array}{llllll} \displaystyle \left. (-i)^n\frac{d^n}{dt^n}\phi_X(t) \right|_{t=0}&=&E(X^n) \end{array}

詳しくやると

「留数定理」やらなんやら

積率母関数の話から逸れるので

そういった話は別記事にまとめますが

「オイラーの公式」を知っていると

\begin{array}{clllll} \displaystyle e^{iθ}&=&\cos θ+i\sin θ \\ \\ \\ |e^{iθ}|^2&=&(\cos θ+i\sin θ)\overline{(\cos θ+i\sin θ)} \\ \\ &=&(\cos θ+i\sin θ)\overline{(\cos θ+i\sin θ)} \\ \\ &=&(\cos θ+i\sin θ)(\cos θ-i\sin θ) \\ \\ &=&\cos^2θ-i^2\sin^2θ \\ \\ &=&\cos^2θ+\sin^2θ \\ \\ &=&1 \end{array}

なんか全部行けそう、みたいな

なんかそんな感じがすると思いますが

さていかがでしょうか。

代表的な特性関数

f(x) を「確率を返す関数」

\phi_X(t) を「特性関数」

M_X(t) を「積率母関数」として整理すると

\begin{array}{cccccccccc} \displaystyle & f(x) &M_X(t) &\phi_X(t) \\ \\ \\ \mathrm{N}(μ,σ^2) &\displaystyle \frac{1}{\sqrt{2πσ^2}}e^{-\frac{(x-μ)^2}{2σ^2}} &\displaystyle e^{ μt+\frac{σ^2t^2}{2} } &\displaystyle e^{μit-\frac{σ^2t^2}{2} } \\ \\ \mathrm{U}(a,b) &\displaystyle \frac{1}{b-a} & \displaystyle \frac{e^{tb}-e^{ta}}{t(b-a)} & \displaystyle \frac{e^{itb}-e^{ita}}{it(b-a)} \\ \\ \\ \mathrm{Bern}(p) &p^x(1-p)^{1-x} &(1-p)+pe^t &(1-p)+pe^{it} \\ \\ \mathrm{B}(n,p) &{}_n \mathrm{C}_{x} p^x(1-p)^{n-x} &\Bigl( (1-p)+pe^{t} \Bigr)^n&\Bigl( (1-p)+pe^{it} \Bigr)^n\\ \\ \\ \mathrm{Exp}(λ) & λe^{-λx} & \displaystyle \left( 1-\frac{t}{λ} \right)^{-1} & \displaystyle \left( 1-\frac{it}{λ} \right)^{-1} \\ \\ \\ \mathrm{Cauchy}(0,1) & \displaystyle \frac{1}{π(1+x^2)} & × & e^{0it -1|t| } \end{array}

特性関数はこんな感じになります。

(細かいところは省略してます)

特性関数の収束

ざっくりとではありますが

とりあえず証明しておきます。

ちゃんとやると本題から逸れるので

「収束」「複素数の計算ルール」

この辺りの話は省略

複素関数の収束と絶対収束

関数の収束について

考えていくと色々あるわけですが

\begin{array}{llllll} \displaystyle |f(x)| &≤&α \end{array}

「複素数」の「複素共役」から

\begin{array}{llllll} \displaystyle |z|&=&\sqrt{a^2+b^2} \end{array}

とりあえず「絶対収束」を考えてみて

\begin{array}{llllll} \displaystyle |x+y|&≤&|x|+|y| \end{array}

\begin{array}{llllll} \displaystyle \sum_{n=0}^{\infty} a_n &≤& \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \left| a_n \right| \end{array}

この事実を元に

「マクローリン展開」を使い

各項に分けて考えてみると

\begin{array}{llllll} \displaystyle f(x)&=&\displaystyle 1+f^{(1)}(0)x^1+\frac{1}{2!}f^{(2)}(0)x^2 +\cdots \end{array}

\begin{array}{llllll} \displaystyle f(x) &≤& \left| f(x) \right| &≤&\displaystyle \sum_{n=0}^{\infty} \left| \frac{1}{n!}f^{(n)}(0)x^n \right| \end{array}

『関数 f(x) が収束する』ことの条件として

「絶対値の総和が収束する(絶対収束)」

\begin{array}{llllll} \displaystyle \left| f(x) \right| &≤&\mathrm{Const.} \end{array}

この形が

収束条件の1つとして考えられます。

オイラーの公式と収束

これを念頭に

\begin{array}{llllll} \displaystyle e^{iθ}&=&\cos θ+i\sin θ \end{array}

「オイラーの公式」と

その「複素共役」を考えると

\begin{array}{llllll} \displaystyle |e^{iθ}|^2&=&(\cos θ+i\sin θ)\overline{(\cos θ+i\sin θ)} \\ \\ &=&\cos^2θ+\sin^2θ \\ \\ &=&1 \end{array}

これは明らかですから

\begin{array}{llllll} \displaystyle E(|e^{itx}|) &=& 1 \end{array}

特性関数の形より

|e^{itx}| の期待値が 1 である

これが明らかな事実として導けるので

この事実から

\begin{array}{llllll} \displaystyle |f(x)|&≤&E(|e^{itx}|) \end{array}

この形を考えると

特性関数の収束が導けそうだ

そんな予想を立てることができます。

凸関数と凸不等式

「特性関数の形」と「不等式の概観」から

\begin{array}{llllll} \displaystyle \phi_X(t)&=&\displaystyle E\left(e^{itX}\right) \end{array}

\begin{array}{llllll} \displaystyle |f(x)|&≤&E(|e^{itx}|) \end{array}

凸不等式が使えそうだということが分かるので

\begin{array}{llllll} \displaystyle f\left( \sum_{i=1}^{n} p_ix_i \right) &≤&\displaystyle \sum_{i=1}^{n} p_if(x_i) \end{array}

凸関数である f(x)=|x| を考えて

\begin{array}{llllll} \displaystyle f\Bigl( E(X) \Bigr)&≤&\displaystyle E\Bigl( f(X) \Bigr) \end{array}

「特性関数」に「凸不等式」を適用すると

\begin{array}{ccccll} \displaystyle \left| E\left(e^{itx}\right) \right| &≤& \displaystyle E\left(\left| e^{itx} \right|\right) \\ \\ \displaystyle \left| E\left(e^{itx}\right) \right| &≤&1 \\ \\ \displaystyle \left| \phi_X(t) \right| &≤&1 \end{array}

その結果として

このような関係が導かれます。

複素関数の収束

複素関数の絶対値が有限の範囲に収まる以上

\begin{array}{clllll} \displaystyle z&=&a+bi \\ \\ |z|&=&\sqrt{a^2+b^2} \end{array}

虚部も実部も有限の値になる

\begin{array}{llllll} \displaystyle \lim_{a \to \pm\infty} \sqrt{a^2+b^2}&=&\infty \\ \\ \displaystyle \lim_{b \to \pm\infty} \sqrt{a^2+b^2}&=&\infty \end{array}

これは明らかですから

\begin{array}{llllll} \displaystyle \sqrt{a^2+b^2}≤1 &&\to&& \begin{array}{llllll} \displaystyle -1 <a < 1 \\ \\ -1 <b <1 \end{array} \end{array}

以下の不等式が正しいということは

\begin{array}{llllll} \displaystyle \left| E\left(e^{itx}\right) \right| &≤&\displaystyle 1 \end{array}

「特性関数」が

\begin{array}{cccllllll} \displaystyle \phi_X(t)&=&E\left(e^{itx}\right) \\ \\ &=&z \end{array}

\begin{array}{clllll} \displaystyle r&≤&1 \\ \\ \sqrt{a^2+b^2}&≤&1 \end{array}

必ず実部と虚部が \infty ではない

なんらかの値 z=a+bi になる

つまり「必ず収束する」

ということを意味します。

特性関数の存在

まとめると

\begin{array}{ccccll} \displaystyle \left| E\left(e^{itx}\right) \right| &≤& \displaystyle E\left(\left| e^{itx} \right|\right) \\ \\ \displaystyle \left| E\left(e^{itx}\right) \right| &≤&1 \\ \\ \displaystyle \left| \phi_X(t) \right| &≤&1 \end{array}

\begin{array}{llllll} \displaystyle \phi_X(t)&=&\displaystyle \int e^{itx}f(x) \,dx \end{array}

「特性関数が収束する」

これが『確率密度関数に関係なく』

明らかであることから

\begin{array}{llllll} \displaystyle \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \,dx&=&1 \end{array}

確率密度関数 f(x) がどんな分布であっても

f(x) が確率密度関数であるのなら

(積分できる・全域で積分すると結果が 1 )

\begin{array}{llllll} \displaystyle \left| \phi_X(t) \right| &≤&1 \end{array}

必ず一定の値に収束するので

特性関数は必ず存在すると言えます。

証明の補足

ぼかした部分について

大まかにまとめておきます。

\begin{array}{llllll} \displaystyle \displaystyle e^{itx}&=&\displaystyle 1+itx+\frac{(it)^2}{2!}x^2+\frac{(it)^3}{3!}x^3+\cdots \\ \\ &=&\displaystyle \cos (tx) +i\sin (tx) \end{array}

「複素数の微分(実数とほぼ同じ)」とか

「マクローリン展開」については

長くなるのでさすがに省略しますが

\begin{array}{llllll} \displaystyle f\Bigl( E(X) \Bigr)&≤&\displaystyle E\Bigl( f(X) \Bigr) \end{array}

この関係については

この記事できちんと説明しておきます。

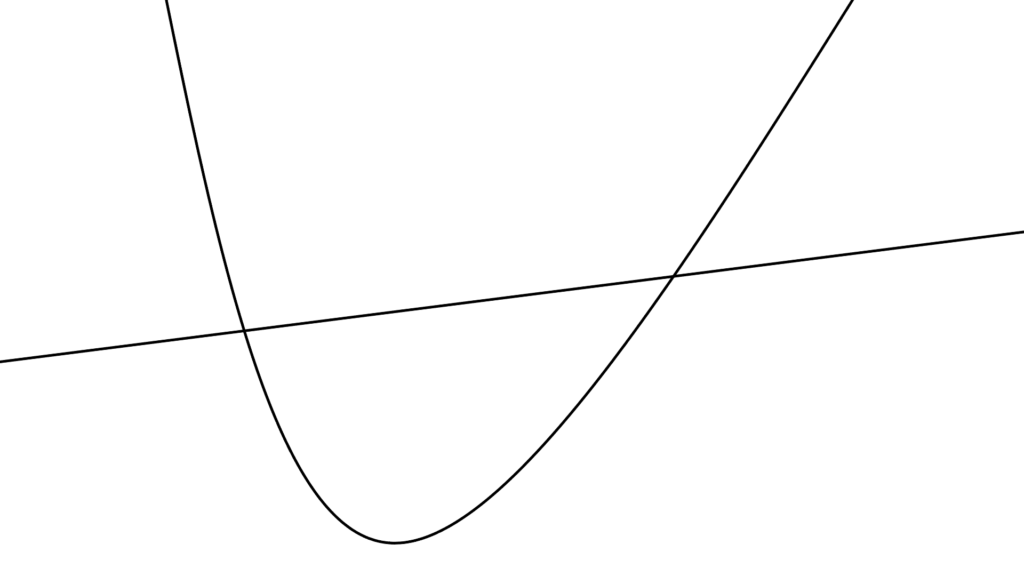

凸関数 Convex Function

|| いろいろ嬉しい性質を持ってる関数

∪ みたいな形の関数のこと。

\begin{array}{llllll} \displaystyle a&<&b \end{array}

\begin{array}{llllll} \displaystyle p+q=1 &&0≤p,q \end{array}

\begin{array}{llllll} \displaystyle f\Bigl(qa+pb \Bigr)&≤&qf(a)+pf(b) \end{array}

\begin{array}{llllll} \displaystyle 0&≤&p&≤&1 \end{array}

\begin{array}{llllll} \displaystyle f\Bigl((1-p)a+pb \Bigr)&≤&(1-p)f(a)+pf(b) \end{array}

逆の形は「凹関数」と呼ばれます。

(凸が ∪ なので形的には逆になってます)

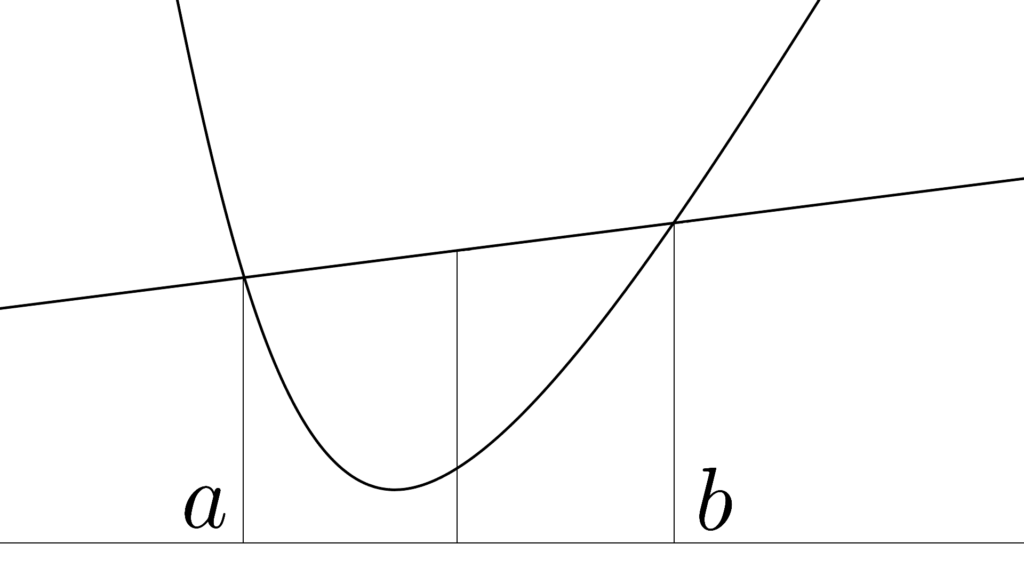

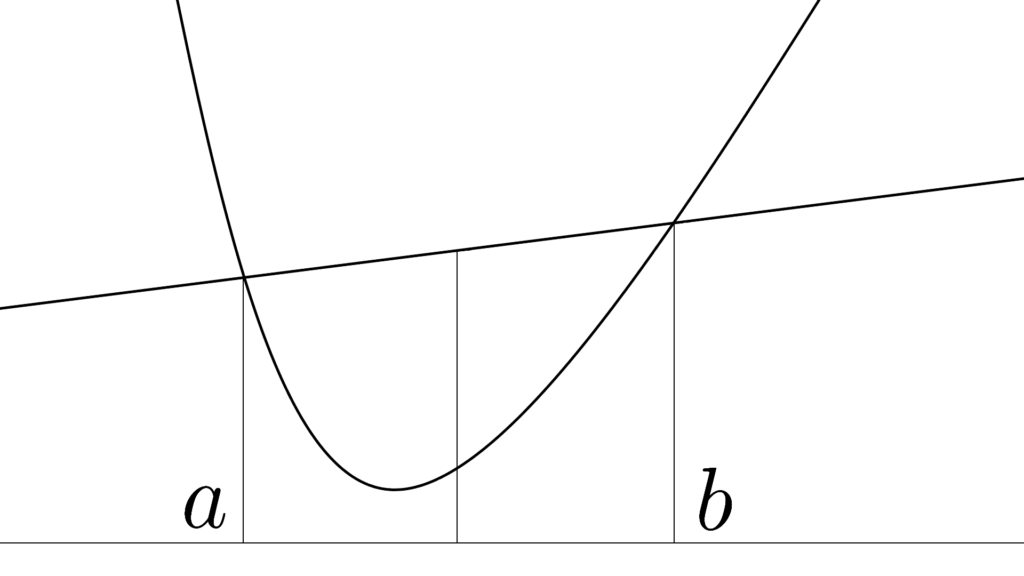

凸関数の定義の解説

なんかちょっとややこしいですが

\begin{array}{llllll} \displaystyle 0&≤&p&≤&1 \end{array}

\begin{array}{llllll} \displaystyle f\Bigl((1-p)a+pb \Bigr)&≤&(1-p)f(a)+pf(b) \end{array}

こうやって図形で考えると

\begin{array}{cccccll} \displaystyle f(x)&≤&直線 \\ \\ \displaystyle f\Bigl((1-p)a+pb \Bigr)&≤&(1-p)f(a)+pf(b) \end{array}

わりと普通のことしか言ってません。

以下の式が

\begin{array}{llllll} \displaystyle a&<&b \\ \\ a&<&a+dx \end{array}

\begin{array}{llllll} \displaystyle (1-p)a+pb&=&(1-p)a+p(a+dx) \\ \\ &=& a+pdx \end{array}

↓

\begin{array}{llllll} \displaystyle a &&p=0 \\ \\ a+pdx && 0<p<1 \\ \\ b&&p=1 \end{array}

座標 a,b の間を

\begin{array}{llllll} \displaystyle (1-p)f(a)+pf(b) \end{array}

↓

\begin{array}{cccclll} \displaystyle f(a)&&p=0 \\ \\ (1-p)f(a)+pf(b) && 0<p<1 \\ \\ f(b) &&p=1 \end{array}

\begin{array}{llllll} \displaystyle (1-p)f(a)+pf(b)&=&f(a)-pf(a)+pf(b) \\ \\ &=&\Bigl( f(b)-f(a)\Bigr)p+f(a) \end{array}

これが直線を表している

この辺りがちょっと難解かもしれませんが

ここが分かれば特に疑問は出ないでしょう。

凸不等式 Jensen’s Inequality

これは名前の通り

「凸関数」の性質から導かれるもので

\begin{array}{llllll} \displaystyle 0&≤&p&≤&1 \end{array}

\begin{array}{llllll} \displaystyle f\Bigl((1-p)a+pb \Bigr)&≤&(1-p)f(a)+pf(b) \end{array}

そのまま「凸関数の定義」として採用されています。

(イェンセンの不等式とも言われます)

この式から

\begin{array}{llllll} \displaystyle f\Bigl( E(X) \Bigr)&≤&\displaystyle E\Bigl( f(X) \Bigr) \end{array}

この関係が導かれるわけですが

この時点じゃなんでこうなるのか

よく分からないと思うので

これから軽く説明していきます。

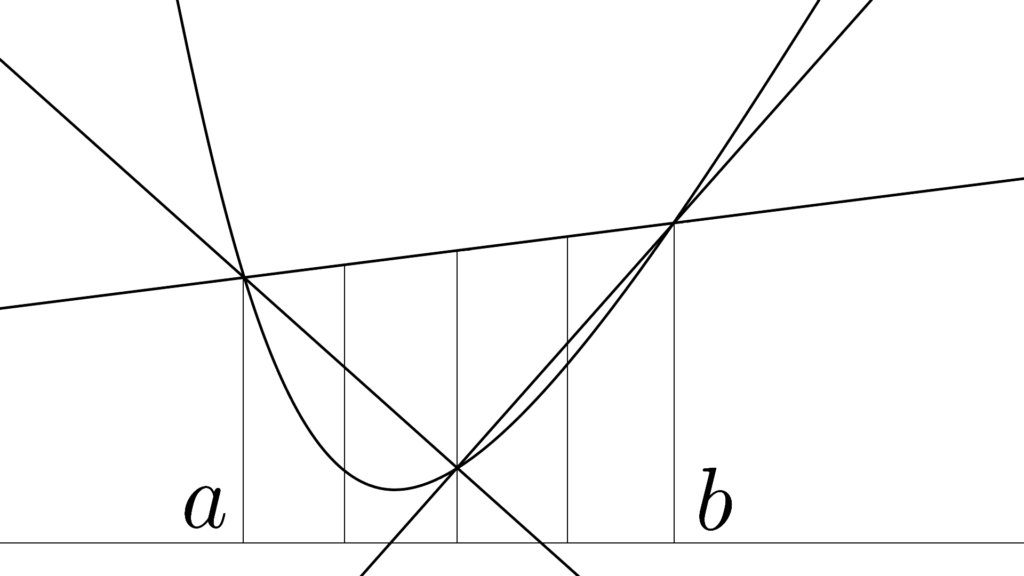

凸不等式の拡張

先に紹介した凸不等式は

a,b 内のどこかの点 p(b-a)+a で

直線 [a,b] を 2 分割したものです。

\begin{array}{llllll} \displaystyle 0&≤&p&≤&1 \end{array}

\begin{array}{llllll} \displaystyle f\Bigl((1-p)a+pb \Bigr)&≤&(1-p)f(a)+pf(b) \end{array}

図にするとすごく単純で

f(x)<直線 の式だとすぐ分かるわけですが

これ、同様の理屈を用いれば

何分割しても同様の結果が得られますよね。

\begin{array}{llllll} \displaystyle 0≤p_i&& 2≤n&&\displaystyle \sum_{i=1}^np_i=1 \end{array}

\begin{array}{llllll} \displaystyle f(p_1x_1+\cdots+p_nx_n) &≤&p_1f(x_1)+\cdots+p_nf(x_n) \\ \\ \displaystyle f\left( \sum_{i=1}^{n} p_ix_i \right) &≤&\displaystyle \sum_{i=1}^{n} p_if(x_i) \end{array}

とするとその事実から

こんな式が得られるわけですが

これを見てわかる通り

これがほぼそのままこの記事の主題に繋がります。

本当にこうなるか確認

↑ の一般化された式が正しいかどうか。

これを確認するために

\begin{array}{llllll} \displaystyle f\Bigl((1-p)a+pb \Bigr)&≤&(1-p)f(a)+pf(b) \end{array}

前提として

この定義に問題が無いとします。

( n=2 のパターンの正しさは明らか)

そこから

\begin{array}{llllll} \displaystyle f\left( \sum_{i=1}^{n} p_ix_i \right) &≤&\displaystyle \sum_{i=1}^{n} p_if(x_i) \end{array}

帰納的に考えるために

凸不等式の形に寄せていくと

\begin{array}{llllll} \displaystyle f\Bigl((1-p)a+pb \Bigr)&≤&(1-p)f(a)+pf(b) \end{array}

\begin{array}{llllll} \displaystyle f\left( \sum_{i=1}^{\textcolor{pink}{n+1}} p_ix_i \right) &=&\displaystyle f\left( \sum_{i=1}^{\textcolor{pink}{n}} p_ix_i+p_{n+1}x_{n+1} \right) \\ \\ &=&\displaystyle f\left( \frac{(1-\textcolor{skyblue}{p_{n+1}})}{(1-\textcolor{skyblue}{p_{n+1}})}\sum_{i=1}^{\textcolor{pink}{n}} p_ix_i+\textcolor{skyblue}{p_{n+1}}x_{n+1} \right) \end{array}

この式が得られますから

\begin{array}{llllll} \displaystyle f\Bigl((1-p)a+pb \Bigr)&≤&(1-p)f(a)+pf(b) \end{array}

\begin{array}{llllll} \displaystyle f\left( \sum_{i=1}^{\textcolor{pink}{n+1}} p_ix_i \right) &=&\displaystyle f\left( \frac{(1-p_{n+1})}{(1-p_{n+1})}\sum_{i=1}^{\textcolor{pink}{n}} p_ix_i+p_{n+1}x_{n+1} \right) \\ \\ \\ \displaystyle f\left( \sum_{i=1}^{\textcolor{pink}{n+1}} p_ix_i \right)&≤&\displaystyle (1-p_{n+1})f\left( \frac{1}{(1-p_{n+1})}\sum_{i=1}^{\textcolor{pink}{n}} p_ix_i \right)+p_{n+1}f(x_{n+1}) \end{array}

こうなって

\begin{array}{llllll} \displaystyle \frac{1}{(1-p_{n+1})}\sum_{i=1}^{\textcolor{pink}{n}} p_ix_i &=&\displaystyle\sum_{i=1}^{\textcolor{pink}{n}}\frac{p_i}{(1-p_{n+1})} x_i \end{array}

\begin{array}{llllll} \displaystyle f\left( \sum_{i=1}^{n} p_ix_i \right) &≤&\displaystyle \sum_{i=1}^{n} p_if(x_i) \\ \\ \displaystyle f\left( \frac{1}{(1-p_{n+1})}\sum_{i=1}^{\textcolor{pink}{n}} p_ix_i \right)&≤&\displaystyle \frac{1}{(1-p_{n+1})}\sum_{i=1}^{\textcolor{pink}{n}} p_if(x_i) \end{array}

帰納法の仮定から

\begin{array}{llllll} \displaystyle f\left( \sum_{i=1}^{\textcolor{pink}{n+1}} p_ix_i \right)&≤&\displaystyle (1-p_{n+1})f\left( \frac{1}{(1-p_{n+1})}\sum_{i=1}^{\textcolor{pink}{n}} p_ix_i \right)+p_{n+1}f(x_{n+1}) \\ \\ \\ \displaystyle f\left( \sum_{i=1}^{\textcolor{pink}{n+1}} p_ix_i \right)&≤&\displaystyle (1-p_{n+1})\left( \frac{1}{(1-p_{n+1})}\sum_{i=1}^{\textcolor{pink}{n}} p_if(x_i) \right)+p_{n+1}f(x_{n+1}) \end{array}

こうなるので

後は式変形して帰納法の形にすれば

\begin{array}{llllll} \displaystyle (1-p_{n+1})\left( \frac{1}{(1-p_{n+1})}\sum_{i=1}^{\textcolor{pink}{n}} p_if(x_i) \right)&=&\displaystyle \sum_{i=1}^{\textcolor{pink}{n}} p_if(x_i) \end{array}

\begin{array}{llllll} \displaystyle \sum_{i=1}^{\textcolor{pink}{n}} p_if(x_i)+p_{n+1}f(x_{n+1}) &=& \displaystyle \sum_{i=1}^{\textcolor{pink}{n+1}} p_if(x_i) \end{array}

\begin{array}{llllll}\displaystyle f\left( \sum_{i=1}^{\textcolor{pink}{n+1}} p_ix_i \right)&≤&\displaystyle\sum_{i=1}^{\textcolor{pink}{n+1}} p_if(x_i) \end{array}

結果、こうなるので

\begin{array}{llllll} \displaystyle f\left( \sum_{i=1}^{n} p_ix_i \right) &≤&\displaystyle \sum_{i=1}^{n} p_if(x_i) \end{array}

帰納法の原理より

この仮定の正しさが確認できます。

期待値の式とそっくり

ここまで分かれば

\begin{array}{llllll} \displaystyle f\left( \sum_{i=1}^{n} p_ix_i \right) &≤&\displaystyle \sum_{i=1}^{n} p_if(x_i) \end{array}

x_i∈X とすると

後はもう書き換えるだけで

\begin{array}{llllll} \displaystyle \sum_{i=1}^{n} p_i &=& 1 \\ \\ \displaystyle \sum_{i=1}^{n} p_ix_i &=& E(X) \\ \\ \displaystyle \sum_{i=1}^{n} p_if(x_i) &=&E\Bigl(f(X) \Bigr) \end{array}

\begin{array}{ccccllll} \displaystyle f\left( \sum_{i=1}^{n} p_ix_i \right) &≤&\displaystyle \sum_{i=1}^{n} p_if(x_i) \\ \\ \\ \displaystyle f \Bigl(E(X) \Bigr) &≤&\displaystyle E\Bigl(f(X) \Bigr) \end{array}

この式が得られます。